|

|

「訪問看護に興味はあるけれど、一人で利用者さんの自宅に行って、もし緊急事態が起こったらどうしよう…」

「救急車を呼ぶタイミングがわからない。過剰反応だと思われたらどうしよう」

「病院なら医師がすぐそばにいるけれど、在宅では自分一人。判断を間違えたら取り返しがつかないのでは?」

もしかして、あなたもこんな不安を抱えていませんか?訪問看護に挑戦したい気持ちはあるものの、緊急時の対応に自信が持てず、一歩踏み出せずにいる若手看護師の方は決して少なくありません。その気持ち、よくわかります。

実は、この「緊急時への不安」こそが、多くの看護師が訪問看護への転職を諦める最大の理由です。しかし、ここに見落とされがちな重要なポイントがあります。

**緊急時の判断は「完璧である必要はない」**ということです。

病院と在宅では求められる判断基準が異なります。病院では「早期発見・早期治療」が重視されますが、在宅では「利用者さんの意向を尊重した適切な対応」が最優先となります。

このことを理解せずに病院の感覚で在宅に入ると、過剰な医療介入をしてしまったり、逆に必要な時に適切な行動を取れなかったりする可能性があります。このままでは、利用者さんにとって最適なケアを提供できないだけでなく、あなた自身も常に不安を抱えながら働くことになってしまいます。

実体験

私は訪問看護ステーションで主任として8年間勤務し、これまで200人以上の利用者さんのケアに携わってきました。新人時代は皆さんと同じように緊急時の判断に悩み、深夜に上司に電話をかけて相談することも何度もありました。

また、当ステーションでは年間約50件の緊急訪問を実施していますが、そのうち救急搬送に至るケースは全体の約20%です。つまり、80%のケースは現場での適切な判断と対応により、利用者さんが住み慣れた自宅で安心して過ごすことができているのです。

この経験を通じて学んだ「緊急時判断の本質」を、今回皆さんにお伝えしたいと思います。

ポイント5選

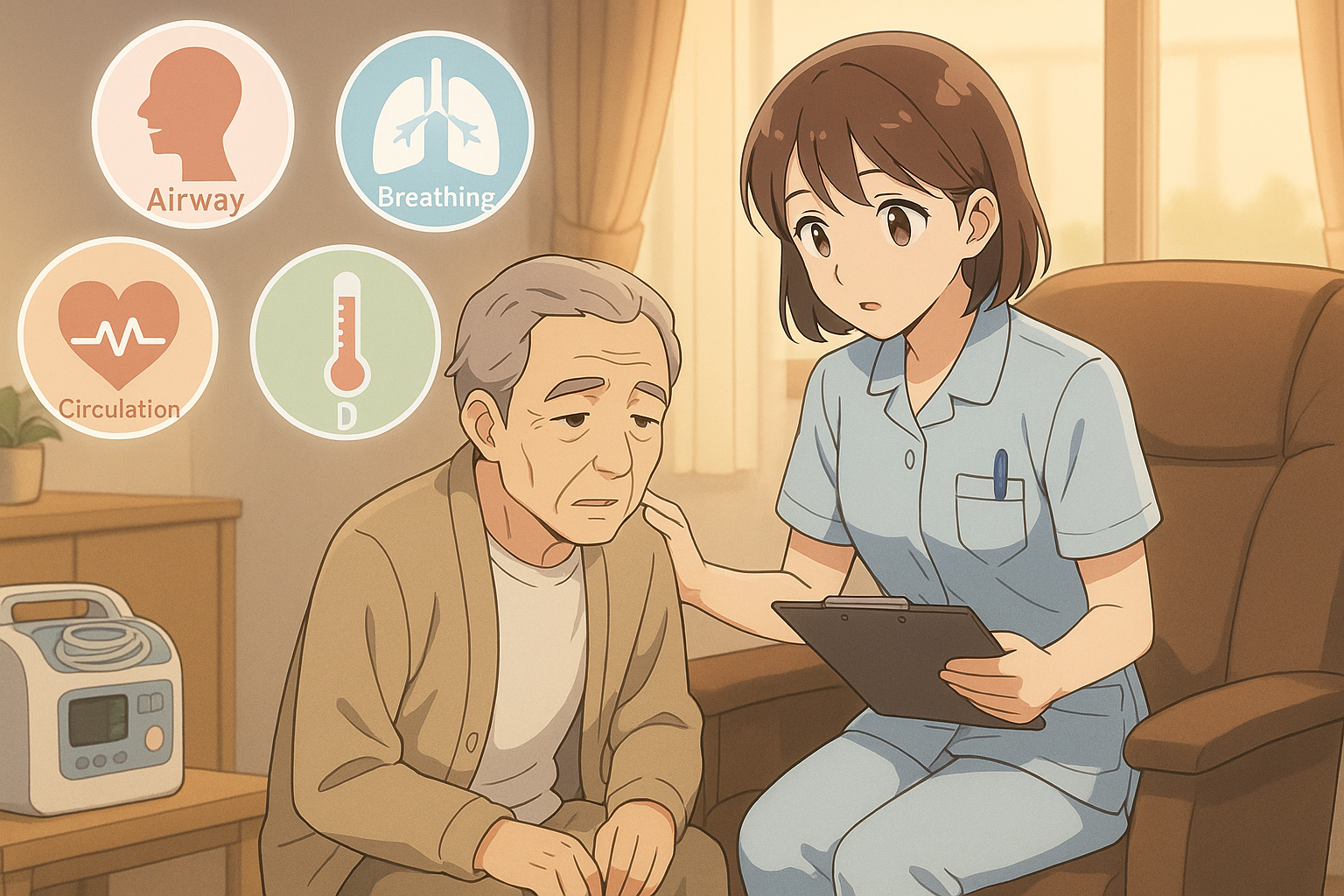

ポイント1:「ABCDE」を基準とした客観的評価を身につける

理由: 緊急時こそ冷静な観察と客観的な判断が必要だからです。

具体例:

-

A(Airway:気道):呼吸音、喘鳴の有無

-

B(Breathing:呼吸):呼吸数、SpO2値

-

C(Circulation:循環):血圧、脈拍、意識レベル

-

D(Dysfunction:神経学的異常):意識状態、麻痺の有無

-

E(Environment/Exposure:環境・外傷):体温、外傷、服薬状況

90歳の独居男性で「なんとなく元気がない」との相談。ABCDEで評価したところ、血圧70/40mmHg、SpO2 88%を確認。脱水による循環不全と判断し、救急搬送を選択。後に重篤な感染症と診断され、早期発見により回復されました。

一言アドバイス: 「なんとなく」の違和感も大切ですが、必ず客観的データで裏付けを取りましょう。

ポイント2:利用者・家族の「意向」を必ず確認する

理由: 在宅医療では、医学的判断だけでなく利用者さんの価値観や希望が最優先されるべきだからです。

具体例: 終末期がんの80歳女性が呼吸困難を呈したケース。医学的には救急搬送の適応でしたが、本人・家族から「最期は自宅で過ごしたい」との強い希望が。主治医と連携し、在宅での症状緩和ケアを選択。ご本人の希望通り、家族に囲まれて穏やかに最期を迎えることができました。

一言アドバイス: 事前に利用者さんの意向を確認し、緊急時対応について家族と話し合っておくことが重要です。

ポイント3:「迷ったら上級者に相談」を徹底する

理由: 一人で判断する必要はありません。チーム医療の強みを活かすことが大切です。

具体例: 深夜2時、認知症の利用者さんが転倒し頭部を打撲。意識はあるものの、頭部外傷の判断に迷った新人看護師。すぐにオンコール看護師に連絡し、神経学的所見の確認方法を指導してもらい、最終的に救急搬送を決定。軽微な脳挫傷でしたが、早期対応により後遺症なく回復しました。

一言アドバイス: 「こんなことで電話して申し訳ない」と思う必要はありません。判断に迷った時の相談は当然の行動です。

ポイント4:家族への「説明と同意」を丁寧に行う

理由: 緊急時こそ、家族の理解と協力が不可欠だからです。

具体例: 心不全の70歳男性が浮腫と呼吸困難を呈したケース。「なぜ救急車が必要なのか」を家族に丁寧に説明。「心臓の働きが弱くなり、体に水が溜まっている状態。このままだと呼吸がさらに苦しくなる可能性がある」と具体的に伝えることで、家族も納得して救急搬送に同意されました。

一言アドバイス: 医療用語ではなく、わかりやすい言葉で現状と必要性を説明しましょう。

ポイント5:「記録」と「振り返り」で経験を蓄積する

理由: 緊急時の対応は経験の蓄積が何より重要だからです。

具体例: 緊急訪問後、必ず以下を記録し、チームで振り返りを実施:

-

初期の観察所見と判断根拠

-

実施した対応とその結果

-

家族・利用者の反応

-

改善点や学んだこと

この振り返りにより、同様のケースに遭遇した時の判断精度が格段に向上します。

一言アドバイス: 失敗を恐れず、すべての経験を学習の機会として活用しましょう。

補足情報・よくある質問

Q: 救急車を呼ぶべきか迷った時はどうすればいい?

A: 迷った時は「呼ぶ」を選択しましょう。「呼ばなくて重大な結果になる」リスクの方が、「呼んで結果的に不要だった」リスクより大きいからです。ただし、利用者さんの意向は必ず確認してください。

Q: 家族から「救急車は呼ばないで」と言われた場合は?

A: 生命に関わる状況であることを説明し、それでも拒否される場合は主治医に連絡を。最終的には家族の意思を尊重しますが、医師からも説明してもらうことで理解を得られる場合があります。

Q: 夜間・休日の主治医への連絡はどうすべき?

A: 緊急性があれば時間に関係なく連絡を。ただし、連絡前に状況を整理し、簡潔に報告できるよう準備してください。SBAR(状況・背景・評価・提案)形式がおすすめです。

注意すべきポイント

-

一人で判断を抱え込まない

-

利用者さんの普段の状態を把握しておく

-

緊急時連絡先を事前に確認しておく

-

必要物品(血圧計、パルスオキシメーター等)の準備を怠らない

まとめ

訪問看護の緊急時対応で最も大切なのは、完璧を求めすぎないことです。

今回お伝えした5つのポイントを振り返ってみましょう:

-

ABCDE評価による客観的判断

-

利用者・家族の意向確認

-

迷った時の相談を躊躇しない

-

家族への丁寧な説明

-

経験の蓄積と振り返り

これらは一度にすべて完璧にできるものではありません。経験を積みながら、少しずつ身につけていけば大丈夫です。

訪問看護は確かに責任の重い仕事ですが、利用者さんが住み慣れた自宅で安心して過ごせるよう支援できる、とてもやりがいのある分野です。緊急時への不安は、適切な知識と経験により必ず克服できます。

まずは今日から、緊急時対応の基礎知識を身につけることから始めてみませんか?

あなたの勇気ある一歩が、多くの利用者さんとご家族の笑顔につながることを信じています。

新人時代は何度も読み直しました。

是非ご購読を!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ba2f417.acdbcfeb.4ba2f41a.1c7ff07f/?me_id=1213310&item_id=18893580&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3894%2F9784816363894.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント