「お母さん、それは違うよ」

「何度も同じことを言わないで」

「もう疲れた…」

認知症の家族を介護していると、つい口から出てしまう言葉です。同じ話を何度も聞かされ、現実とは違うことを言われ、時には理不尽な怒りをぶつけられる。正しいことを伝えようと必死になればなるほど、相手は混乱し、自分も疲弊していく。

「私が悪いのかな」「もっと優しくできればいいのに」「こんな風に思う自分が嫌になる」

そんな風に自分を責めてしまうあなたの気持ち、痛いほどわかります。でも、それは決してあなたが悪いわけではありません。

実は、認知症ケアで多くの家族が陥る最大の落とし穴は「正論で説得しようとすること」です。

認知症による記憶障害や認知機能の低下は、医学的な脳の変化によるもの。どれだけ丁寧に説明しても、論理的に話しても、脳の機能自体が変化しているため「理解」や「納得」を求めるのは、実は不可能に近いのです。

それなのに私たちは無意識に「わかってもらおう」「正しく理解してもらおう」と努力し続けます。結果として:

- 本人は混乱と不安が増大

- 家族は疲労とストレスが蓄積

- お互いの関係性が悪化

- 介護うつや燃え尽き症候群のリスク

このままでは、大切な家族との時間が辛いものになってしまいます。

実体験

私は介護福祉士として7年看護師として8年計15年間、認知症ケアの現場で働いてきました。デイサービスや特別養護老人ホームで、延べ500人以上の認知症の方々と関わり、そのご家族の相談にも応じてきました。

最初の頃は私も「正しく伝えなければ」「理解してもらわなければ」と必死でした。しかし、ベテラン職員から教わった「聞き流し技術」を実践するようになってから、劇的な変化を実感しました。

利用者さんの表情が穏やかになり、家族からは「最近、母との時間が苦痛ではなくなりました」「心に余裕ができて、優しい気持ちで接することができています」という声を多数いただくようになったのです。

厚生労働省の調査でも、認知症ケアにおけるコミュニケーション技法の重要性が指摘されており、適切なアプローチにより介護者の負担軽減効果が科学的に証明されています。

具体的なノウハウ

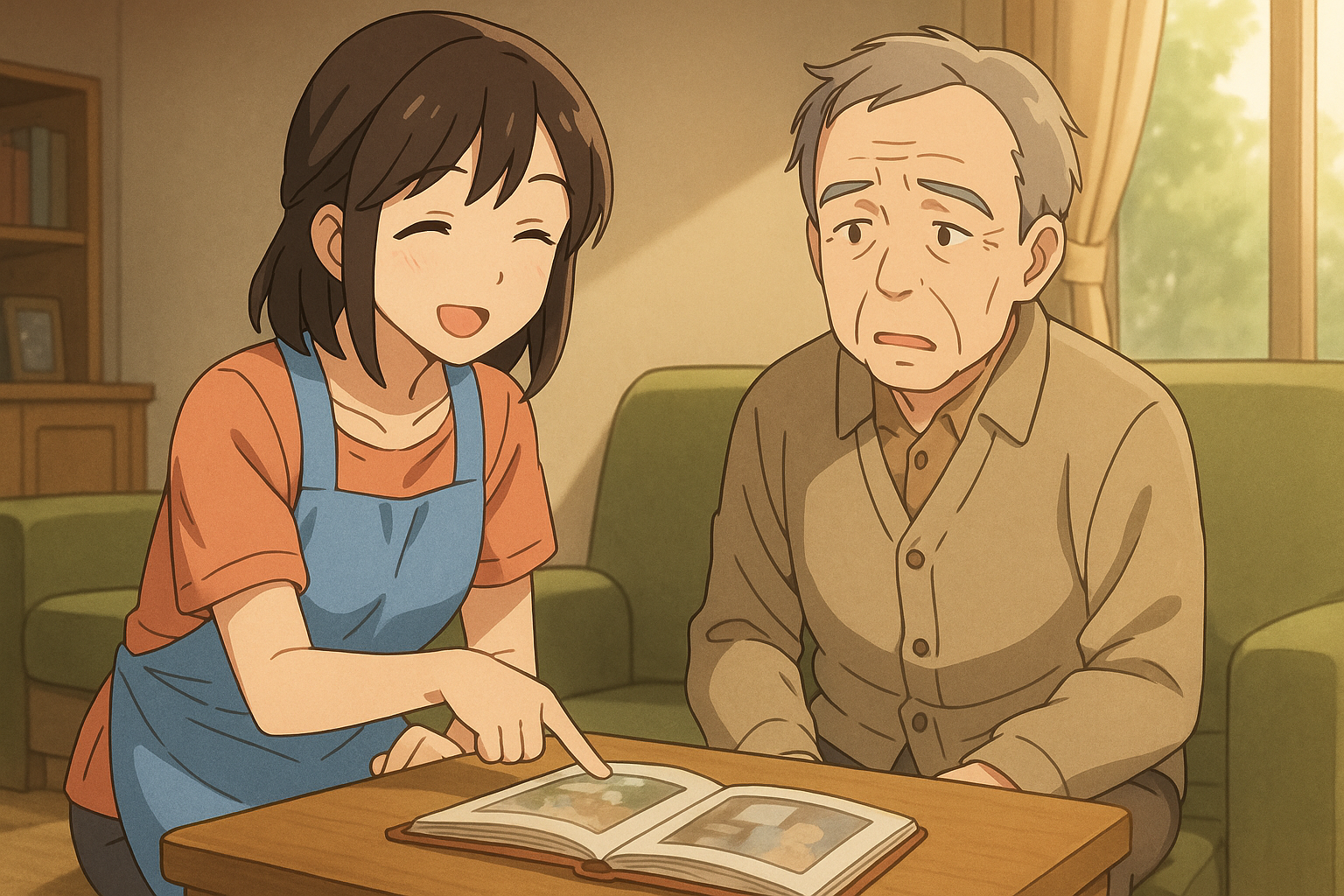

1. 「そうですね」の魔法|否定より共感

理由: 認知症の方にとって、自分の世界観を否定されることは深い不安と混乱を招きます。まずは相手の気持ちに寄り添うことが重要です。

具体例:

- ✗ 悪い例:「お父さんはもう亡くなったでしょう」

- ○ 良い例:「お父さんのこと、心配ですね」「お父さんと一緒にいた時のこと、教えてください」

一言アドバイス: 事実の訂正より、感情の理解を優先しましょう。相手が安心できる雰囲気を作ることで、問題行動も自然と減少します。

2. 話題の自然な転換|気をそらす技術

理由: 認知症の方は集中力が短く、興味関心が移りやすい特性があります。この特性を活用して、スムーズに話題を変えることができます。

具体例:

- 同じ話が始まったら:「そういえば、今日はいいお天気ですね」「お茶でも飲みましょうか」

- 不安な内容の時:「○○さん(好きな人の名前)の話をしてください」「昔の仕事の話を聞かせて」

一言アドバイス: その人が好きだった話題、得意だった分野、楽しい思い出をストックしておくと効果的です。

3. 傾聴と相づち|安心感を与える聞き方

理由: 認知症になっても「認められたい」「理解されたい」という基本的欲求は残っています。丁寧に話を聞くことで、尊厳を保つことができます。

具体例:

- 効果的な相づち:「そうだったんですね」「大変でしたね」「よく頑張られましたね」

- 表情と態度:目を見て聞く、うなずく、手を軽く触れる

一言アドバイス: 内容の真偽より、相手が伝えたい気持ちや感情を受け取ることに集中しましょう。

4. 時間差アプローチ|タイミングを見極める

理由: 認知症の方にも調子の良い時間帯と悪い時間帯があります。状況を見極めることで、無用な衝突を避けられます。

具体例:

- 機嫌が悪い時:しばらく距離を置く、好きな音楽をかける、お気に入りの物を見せる

- 落ち着いている時:ゆっくり話をする、スキンシップを取る、一緒に作業をする

一言アドバイス: 「今は話すタイミングではない」と判断する勇気も大切です。無理に向き合わず、時間をおいてから再度アプローチしましょう。

5. セルフケア|介護者自身のメンタル管理

理由: 聞き流し技術を実践するには、介護者自身の心の余裕が不可欠です。自分のケアを怠ると、技術を使いこなすことが困難になります。

具体例:

- 感情の整理:「今日も一日お疲れさま」と自分をねぎらう

- リフレッシュ:短時間でも一人の時間を作る、好きなことをする

- サポート活用:デイサービス、ショートステイ、家族会への参加

一言アドバイス: 「完璧な介護」を目指さず、「お互いが穏やかに過ごせる」ことを目標にしましょう。

補足情報やよくある質問

よくある誤解:「聞き流し=無視」ではありません

聞き流し技術は決して相手を無視することではありません。相手の気持ちは真剣に受け止めつつ、事実関係については柔軟に対応するという技術です。

注意点:危険な内容は適切に対処を

火の不始末や外出時の安全に関わる内容については、聞き流すだけでなく、適切な安全対策を並行して行う必要があります。

「でも、嘘をついているような気がして…」への回答

認知症の方にとって、その瞬間の感情や認識は「真実」です。医学的事実と本人の心の真実は別物として捉え、心の真実に寄り添うことが大切です。

家族全体での統一が重要

一人だけが聞き流し技術を使っても効果は限定的です。家族全員が同じアプローチを共有することで、より効果的なケアが可能になります。

まとめ

認知症ケアの「聞き流し技術」は、以下の5つのポイントで実践できます:

- 「そうですね」の共感 – 否定より理解を優先

- 自然な話題転換 – 興味を別の方向へ導く

- 傾聴と相づち – 尊厳を保つコミュニケーション

- タイミングの見極め – 状況に応じた柔軟な対応

- セルフケア – 介護者自身のメンタル管理

この技術は一朝一夕に身につくものではありません。しかし、少しずつ実践していくことで、確実にあなたと家族の関係は変化していきます。

完璧を求めず、「今日は少し穏やかに過ごせた」という小さな成功を積み重ねていってください。認知症ケアは長い道のりですが、適切な技術と心構えがあれば、お互いにとって価値ある時間に変えていくことができます。

今日から、まずは「そうですね」から始めてみませんか?

この記事が少しでもあなたの介護生活の支えになれば幸いです。介護の悩みは一人で抱え込まず、専門家や同じ立場の仲間と共有することも大切です。

コメント